昔の友達の家に行ってポテトチップスが出てくる。お盆の上にポテトチップスが袋のまま乗っている。コンソメパンチ。すごい名前だ。お盆がテーブルに運ばれる。お盆にはコップ、透明だからグラスと言った方がいいか、も乗っていて、重いからか、そちらが先にお盆からテーブルに降ろされる。グラスの中の、おそらくオレンジジュース。絵に描いたような色が絵に描いたような量、入っている。テーブルに置かれるときにその中身が、本当はこのくらい、といった様子で揺れる。ゲームが映るテレビの画面から一瞬顔を背けて、ありがとうございます、と、友達の親に向かって言う。僕や他の友達のお礼よりも、その家に住んでいる彼のお礼が短い。ありが、くらいでもう顔が、テレビ画面に戻っている。「うわー」。ゲームの勝敗が決まる。それぞれコントローラーを投げ出したり、置いたりする。

ゲームの次のステージが始まる前に、現実の彼がポテトチップスの袋を開ける。破るのではなく、開ける、と言った方が適切な感じで、袋の上部を両手で掴んでがばっと開ける。開けて、テーブルに置く。袋の口が、テーブルを半円状に囲む僕たちに向かって、扇の中心のように開かれている。それぞれ手を伸ばしてポテトチップスを取る。選んでなさそうに選んだ一枚を、それが最も美味しいに違いないと信じて齧る。ぱりっ。さりっ。さりっ。うん。美味しい。ポテトチップスが、軽い重量から弾けるような音を立てて口の中に倒れ込む。かけらを奥歯が噛む。口の中の音に自分の耳が注意深くなって、それに応えるように香りがぱんっと、味がぐーっと出てくる。美味しいなあ。美味しさを受け取る感覚の位置を濃い鉛筆で素早くなぞったような味。コンソメパンチ。もう一枚食べたくなって、もう一枚食べる。ぱりっ。さりっ。さりっ。一枚目と同じように美味しい。何度見ても良いシーンのように、何度食べても驚ける美味しさ。すごい。オレンジジュースを飲む。わー、甘い。ポテトチップスを齧る。しょっぱい。美味しい。濃い。豪雨を走る車のフロントガラス。その左右を強く打ち付けるワイパーのように、味のしょっぱさと甘さが、味覚の両端をびたんびたんと刺激する。今がすごい。きっと忘れない。ねえねえ、と思って周りを見ると、友達たちの目がテレビを向いている。テレビの中で、ゲームが進んでいる。ステージ選択の画面を、人によっては口にポテトチップスを咥えたまま、見ている。画面が指より遅いのか、焦る力でコントローラーを弾いている。目がもう、テレビ画面の中のゲームの、さらに奥を見ている感じ。意識の中心はそっちに行っていて、ここにある体が意識の上では抜け殻のように渇いている。唾液でしっとりするはずのポテトチップスが、飲みかけのペットボトルの蓋を締め直したように、口元に刺さったまま。ゲームを映すテレビの、それに備わったスピーカーから、ゲームの音が出続ける。

その後何回かゲームの中で戦った。けれど、あんまり覚えていない。頭の中がずっと、ポテトチップス コンソメパンチに夢中だったから。夕方5時。なんか、ねえ、そろそろ、といった雰囲気になって、それぞれ支度をする。お邪魔しました。自転車に跨る。自転車を漕ぐと自転車ごと、体が前に進む。空がこれからもっとオレンジになるかもしれないし、もっと紺色になるかもしれない。

それが、ポテトチップスの最初の思い出。きっとそれより前にも違う味のポテトチップスを食べてはいたのだけれど、この日のことが忘れられなくて最初にふさわしいから、最初の思い出になった。

少しだけ日にちが経ったあるとき、家に、ポテトチップス コンソメパンチが、いた。いい感じに、そこにいる。自分で買ったわけではないから親が買ってきてくれたのだろう。稲妻のような出会いの後で、僕はその存在に敏感になっていた。とにかくその日、ポテトチップス コンソメパンチが、家のリビングの、お菓子のかご、と声に出さずに呼んでいるかごの中に、いた。家では、お菓子を一度に一人で一袋食べ切ってしまうことはよくないとされている。明言こそされないけれど、それを愚かだとする雰囲気が確かにある。だから、食べかけのお菓子の袋を封じる、プラスチックの柔らかくて長いクリップが、充実している。今、夕方の家に一人。やろうと思えばやれてしまう。儀式のような気持ちで、ポテトチップス コンソメパンチの、袋を開ける。友達がそうしたように、袋の上部を両手で掴んで、がばっと開ける。袋の内側の銀色の中に、ポテトチップスが花びらのように、もしくは龍の鱗のように、生え刺さっている。一枚一枚がぴったり隣り合っているわけではなく、規則性があるようにも見えないけれど、これ以上ないといった収まり方で、意外と動かずにそこにいる。ポテトチップス。コンソメパンチ。よし。食べる。

一枚目を決めて、そこに向かって指を伸ばす。じゃがいもの中央、といった感じの一枚を、谷から救い出すように引き抜く。ところどころが膨らんだりへこんだりしていて、それらの集合としての一枚が、くわっと湾曲している。友情を空にかざすように見てから、口元に持ってきて、齧る。ぱりっ。さりっ。さりっ。んん。これだ。これがコンソメパンチだ。出会いのように美味しい。ここで、敢えて、ということをしてみたくなる。じゃがいもじゃがいもしているものを一旦意識の外にやって、ほとんどじゃがいもの皮のような、しおれそうなその一枚を選ぶ。おお。水分を含んでいる、と言ったら言い過ぎだけれど、一枚目とは違って、皮を日陰に干したような感じ。指の力を強くしたら割れるというより破れてしまいそう。コンソメパンチの味のパウダーが、その狭い領域に窪地のように降りかかっている、ように見える。齧る。はりっ。はさり。はさり。……んん。美味しい。これはこれで美味しい。さっき食べた一枚目より温度が低い気がする。その冷たさの分、しょっぱさを強く感じる。ぱりっと弾けたときの香りの広がりよりも、すんっとした味の着地に意識が注がれる。コンソメパンチ、こういう伏し目がちな顔つきもあるのか、と思う。ぱりっ。さりっ。さりっ。ぱりっ。さりっ。さりっ。はりっ。はさり。はさり。ぱりっ。さりっ。さりっ……。

このままどこまでも行ける。行ける、はずなのだけれど、怖くなって手が止まる。今は夕方で、少ししたら親が帰ってくる。そうしたら夕食になる。目の前のポテトチップスを、別に今全部食べ切ったところで、夕食は平気で食べられる。なんだけど、その袋の中身が半分より少なくなることが怖い。半分より少なくなった中身に、意味ないなーと思いながらクリップをするのが怖い。「ポテトチップスを一人で食べ切ろうとした」「敢えて食べ切らなかった」「食べ切るのは愚かだとする見方に従おうとして、抗おうとして、従った」という事実が、途中の袋の形をして物理的に出現することが怖い。危ない。これで最後、と決めた一枚を指輪のように引き抜いて、齧る。ぱりっ。さりっ。さりっ。噛みながら、プラスチックの長いクリップで、袋の口をきっぱりと閉じる。列車に乗って去る相手が見えなくなっても手を振り続けるように、封じた袋を見つめながら、ゆっくりゆっくり、口の中のポテトチップスを噛む。さんっ。さんっ。さんっ……。封じた袋が、膝を抱えた子供のように転がる。半分の手前で食べるのをやめた賢明な事実の形。持って、お菓子のかごに戻す。残った袋の中身よりもクリップの方が重たいから、クリップを持っている、と感じる。口の中から、途中でやめたポテトチップスの、音が最初になくなる。遅れて味が、だんだんなくなっていく。

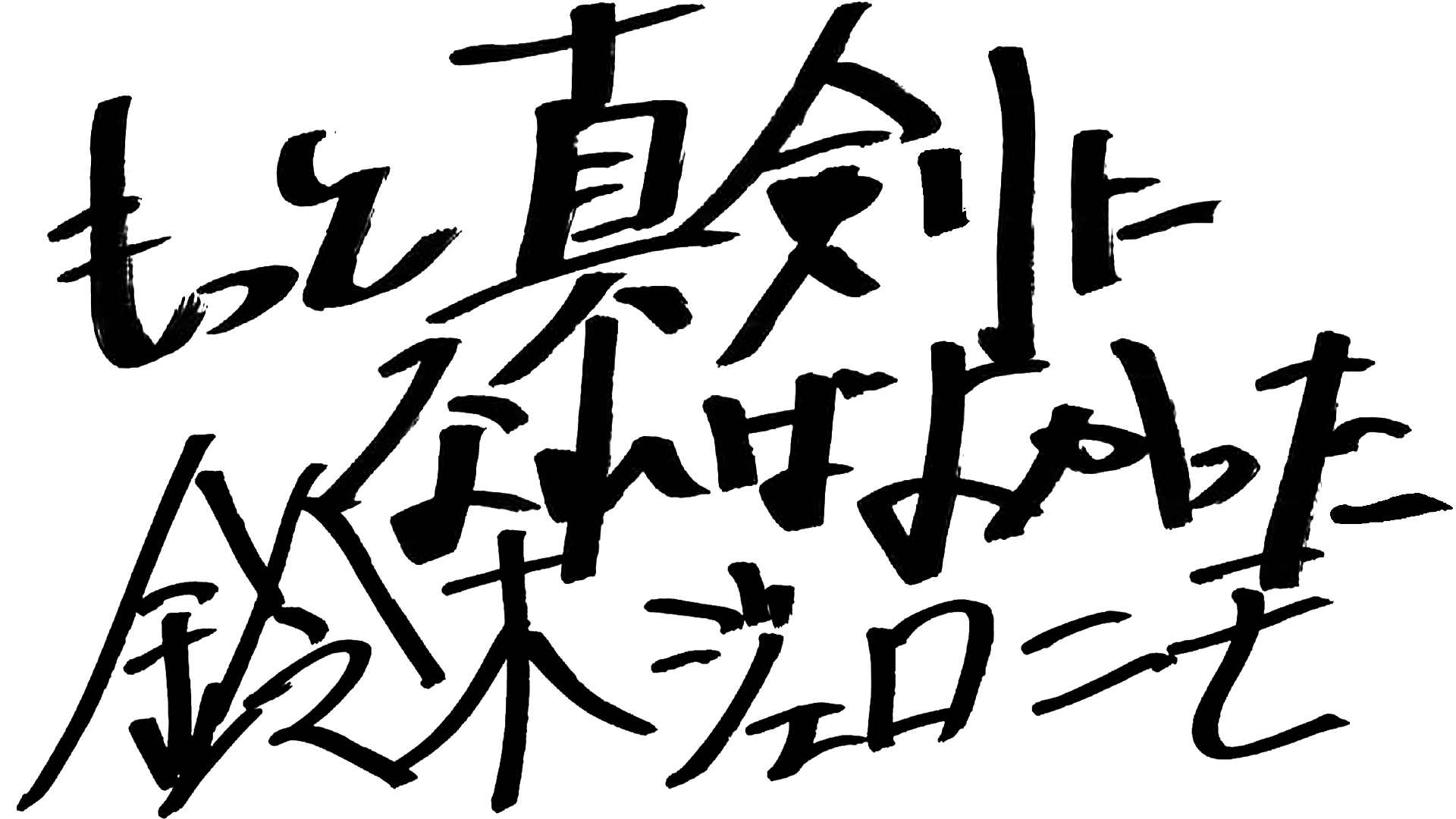

今の友達の家に行ってポテトチップスが出てくる。袋の上部を両手で掴んで、がばっと開ける。友達と、友達と、僕がいるから、3人で食べやすいように、開けた袋の背中の接合部分っぽいところを、折り目をつけた紙のように丁寧に裂く。内側の銀色がぱかっと広がって、なかのポテトチップスが、暗闇で見つかった窃盗団のようにそこでこんもり立ち止まる。「おっ、パーティー開け」。「ありがとー」。いいえー。強く締めた蛇口から水滴が落ちる。行為に先に名前があって、どうしてだろう、それは悔しいという気持ちに少し近かった。