「これ似合うと思いますよ」。後輩がカチューシャを差し出す。ミッキーマウスの黒い耳。それが、その形からあまり外方向に開かなさそうなカチューシャのカーブの上部に生えている。表面がベロアの、高い喫茶店のソファーのようなしっとりした毛で覆われていて、いいじゃん、と思う。思って受け取る。それでもうレジに持っていく。いいじゃん、と、買う、の間には本来遠い遠い溝があるのだけれどそれを〈考えない〉というジャンプで跨いで、買い物エリアの真ん中あたりにある、グッズでゲレンデのように覆われた、レジに行く。カチューシャ高くねとか言ってんのは終わり。じゃあ来んな。と、過去の自分に言いたい。言いたくてももう言うことができないから今の体を動かす。言えない言葉はこうやって行動の鋳型に流し込む。

ディズニーランド。後悔の王国。自分から発案して行ったことはなく、友達の誰かしらが行こうと言ってくれてついていく場所だった。何歳でできた友達であっても、友達という存在はディズニーランドが好きだ。好きになればなるほどもっと好きになる、と教えてくれる。すごくいい。そういうすごくいい状態の友達のように私もなりたいと思う。なんというかそれは、街で突然ヨーイドン!と言われてすぐに走り出せるか、みたいなことだ。私はすぐに走り出せない。友達はすぐに走り出せる。

あと私は乗り物に上手く乗れない。乗り物に上手く乗れる、ということがひとつ、人生に真剣に向き合えているかどうかの指標になると思う。私の中で乗り物に上手く乗るということは、あらゆる心配を先読みすることと同義になってしまう。その乗り物の尻用の位置に尻を埋めながら、これからどっちに動いてどういう振動が発生するのか隈なく予想する。そして発進した乗り物が、自分の予想した心配の範疇で動いてくれると「上手く乗れた」と思う。しかし本当に乗り物に上手く乗れる人は、最初から心配の様子が見えない。その乗り物のことを信頼している、ように見える。その乗り物の喜びを喜び、その乗り物の悲しみを悲しむ。矢印の先端を心配に向けることなく、まるで心で抱き合うように乗り物に乗る。それが私が見てきた本当に乗り物に乗るのが上手い人たちだ。残念ながら私にその素養はない。だから私はそういう意味で、乗り物に上手く乗れない。

乗り物に上手く乗れたなら、と考える。乗り物に乗って、ディズニーランドの、物語世界が精巧に再現されたところを巡っていく。詳しい友達が、これはあの物語のあの部分で、とか、ここは誰々が少し大人になっていて、とか、教えてくれる。すごいなあ、ときっと思う。友達は話しながら、その自らの脳内を駆けめぐる構成に感動してたりする。

なんで自分はああいうふうに感動できていないのだろう。斜に構えているつもりはない。なんだろう、なんというかそこに再現されている世界よりも、自分の頭の中のことに夢中だから、というのがあるのかも知れない。素晴らしいとされる作品やその体験に自分を浸したとして、それはそれで素晴らしいんだけれど、頭の中が四六時中すごくて、でもそれは比較ではなく面倒をみれるのが自分しかいないという感じで、その頭の中の動向を追いかける、ということに一番の興味をそそられてしまう。だから、外側にあるものに対して没頭することが難しい。今までに行ったどのディズニーランドも頭の中を追い越さなかった。

最初にディズニーランドに行ったのは5歳のときだったと思う。祖父母に連れられて行った。両親はいなかったはず。僕、兄、祖母、祖父の4人。カリブの海賊で泣いた。その記憶が脳にこびりついている。骸骨が出てきた。でもその骸骨はOK。怖いぞお、と言っている感じがしたから。まあ怖いことは怖いのだけれど。それよりもアトラクション全体の照明の暗いことに泣いた。昼間なのになんで暗いんだ。意味が分からない。早くここから出してくれ。そう思えば思うほどボートの遅さが腹立たしい。一体何なんだ、何が目的なんだ。んんんうーー。泣き。大泣き。祖父母は確か、笑っていた。放任主義の両親と比較すると愛情表現の強かった祖父母が笑っていることは、自分の号泣が何かしらのポジティブなメッセージになっているのかも知れないと、まあ引き続き泣いてみるか自分泣き止まなさそうだしと、幼い私に思わせた。

次は中学1年生のときの遠足。雨が降って、空いていた。これが結構よかった。学校の延長にある遠足で行ったディズニーランドに雨が降る、ということが、公的な足場から私的な天井への跳躍を感じさせた。カッパを着てビッグサンダー・マウンテンに乗った。何回も乗った。誇張ではなく本当に、毎回違う乗り味があった。おそらく乗り物側の動きは毎回同じなのだけれど、こちら側の心の持ちようが違っていた。1回目は恐る恐る。2回目は少し余裕を持って。3回目は好きなところを見つける。このようにして何回も。それは人と友達になる順序に似ていた。だんだんビッグサンダー・マウンテンのやりたいことが分かってきて、彼の動きにいちいちOK OK OKと思い、尻や背中や腕を沿わせた。チュロスには後悔した。見た目が絶対美味しいので買って食べてみたんだけれど、シナモンが合わなかった。あの、味ではないところが華やかすぎる感じにまだ対応ができなかった。あー、みたいな。まずいとかじゃなくて、あー。もったいないねー。ミスっちゃったかー。みたいな感じだった。

大学生のとき、ようやく一人の人間らしい意志を持って、それは連れられて、ではあるけれど、ディズニーランドに行った。ここで〈詳しい友達〉という存在のありがたさに気づく。なんか、全部をやってくれた。全部がスムーズだった。自分1人だったらあの夢のような空間と人の多さに圧倒されて「てかもう帰った方が逆におもろくね?」とかなんとか言って楽しみ切らずに帰ってしまう。そういうどうしようもないぺなぺなな姿勢を取る余裕がないくらい、時間に内容が満ちていた。スモーキーなチキンが美味しかった。それでもカチューシャの類はなんか、まあ、ねえ、と今思えば殴らせろその頬をといったスタンスを崩さなかったため買うに至らなかった。

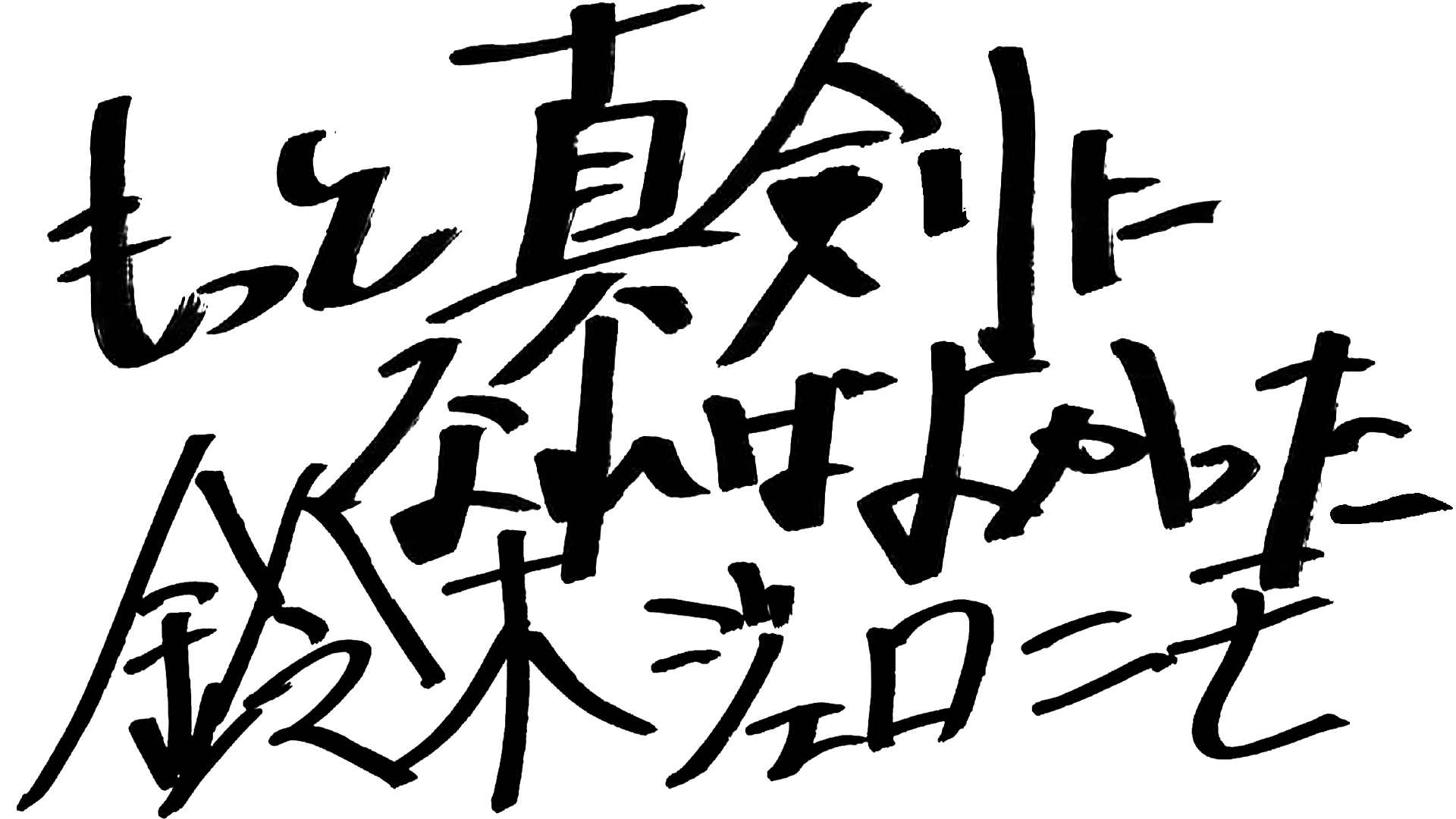

今。私はカチューシャを手に持っている。念願の。この念願というのはずっとずっと欲しかったということではない。カチューシャを着けようと思い、買おうと思い、買う、という流れに澱みがなくなる自分になりたかった、という気持ちの折り重ねによる念願だ。それを頭に装着する。ヘッドホンを思い出す。ヘッドホンを、自分がここだと思う位置に着けるとイメージより前方の頭部を挟んでいることが多い。その反省を生かして、カチューシャは自分がここだと思う位置の、ほんの少しだけ後方に装着することを意識する。「おお、いいですね」。後輩の反応を鏡の代わりにして、いいんだ、と思って売り場の外に出る。自分の頭部の大きさは心得ている(中学校の入学式で配布されたヘルメットが入らず、およそ300人が並ぶ体育館で手を挙げて特注サイズのヘルメットを壇上に貰いに行った)ので、どうせきついと感じるんだろうと思いながら歩いていると案外きつくはない。カチューシャの挟む先端が眼鏡のつるにちょうど当たって、先端だけの責任で頭皮に食い込むことをしていない。そのバランスを奇跡のようにありがたがって、ようやく本当の意味でこの王国の敷居を跨げたのだと嬉しくなる。「めっちゃいいです、写真撮りますね」。後輩がカチューシャを着けた私の写真を撮る。頭の上の黒い髪にミッキーマウスの耳が立つ。今という太陽に向かって、ほんとうに耳が生えたのだ。