鈴木ジェロニモという名前は髪型に由来している。それはつまり、髪型が印象の大部分を占めるということを端的に示しているし、それに自分が執着していることを名乗るたびに思い出す。

小学校3年生の夏、野球チームに入った。ぜんぜん強制されていた訳ではないけれど、丸刈りにした。それまでの髪型は「スポーツ刈り」。近所の床屋でしてもらっていた。丸刈りの頭頂部にやや髪を残したような髪型だ。ケーキでいうところの周縁、へらで丁寧にクリームを塗りたくられるのを待っていそうな部分をバリカンでほぼ丸刈りにして、いちごやデコレーションが乗っかる、丘だったらそこに座るだろう部分の髪をはさみで切る。頭頂部の髪の長さは結果的にバリカンでいったのとほぼ同じになるのだけれど、若干ふんわりして、丸刈りに至らず、といった仕上がりになる。素焼きのシフォンケーキ。見た目は違うかもしれないけれど、その髪型だったときの気持ちを素焼きのシフォンケーキは分かってくれる気がする。

スポーツ刈りにしてもらうためにどのくらいのペースで床屋に通っていたのかは思い出せない。しかし私の頭がスポーツ刈りになるたびに、祖父母の特に祖母が「かっこよくしてもらったね」と喜んだことを覚えている。かっこよくなった自覚はなかったので、ああこの人と自分のかっこいいの基準は違うんだ、と思った。私にとっては象とステップワゴンがかっこよかった。

スポーツ刈りから丸刈りになることへの抵抗は無いに等しかった。むしろ丸刈りにすることを望んでいた、ような気がする。どうしてだろう。たぶん、丸刈りにすることが、未来を自分で選んだような心地がして、わくわくしたのだと思う。うん、そうだ。そういえばスポーツ刈りという髪型は自分で選んでいない。気がついたときには理容師に「いつものスポーツ刈りでいいかな?」と尋ねられるようになっていて、はい、と頷くようになっていた。頷きながら、頷く自分に対して、ほんとうか?と思っていたことに、振り返って気がついた。

「丸刈り? 本当にいいの?」理容師が言う。はい。お願いします。早く丸刈ってほしい。テレビゲームをしながら「おりゃっ」「いてっ」と思わず言ってしまうときのあれを、自分の人生に対して行いたい。選択の先で没入したい。そういう自分を希望する。スポーツ刈りというレンタルの髪型を早く返却して、丸刈りという自分だけの髪型を購入したい。その気持ちだった。

いつも座らせてもらえる床屋の椅子。椅子という名前にしては全体のフォルムが豊かに膨らみすぎていて椅子と呼びにくい、ソファ? ああこれももしかしたらソファと呼んでいいのか、イメージのものより着席人数が少ないけれどこのぶわんとした豊かさはソファと呼んだ方がいい、の椅子に座る。理容師が鏡の中からこちらを伺うように「五分の、丸刈りね」と言う。五分(ごぶ)というのは長さのことで、9㎜らしい。はい、と、鏡の中の理容師に目を合わせて頷く。

ヴーーーン。現実の頭の後ろで音が鳴る。バリカンだ。今までスポーツ刈りにしてもらっていたときにも聞いていたのだけれど、自分の口から丸刈りで。と言った後に聞くバリカンの音は遠慮のない農機のようだった。音の方向を鏡越しに見ると、力が抜けたときに最も効率的に筋肉が動く人体のそれを、バリカンがしている。バリカンの力がこんなに抜けている。強い敵がだるそうに繰り出す必殺技。いちばん速い動きの直前の空気の中にバリカンが震えていて、その一団がもう首の後ろまで来ている。

自分の頭。後頭部。首から頭蓋にかけてのそのカーブに沿ってバリカンが。ヴーーースチリキチリスチリキチリスチリサカチカチキリザンッ! 髪の毛が、刈られる直前に急いで喋る。その音でうるさいのがぎりぎりで心地よい。抉るような角度で沿うバリカンが、頭皮と髪の間を進んでいく。その感覚は「入ってくる」だった。アミューズメント施設の、映像と乗り物が一体となったアトラクションの、映像のジャングルを乗り物が外部存在として裂いて進んでいく感覚。すとらふわらるん、さんっ。刈られた髪が小さすぎる鳥の巣のようにまとまって床屋の床に落ちる。方向を失った、かつて生きていたもの、のような形。鏡を見ると自分の頭に頭の形の道ができている。おもしろくて、興奮した。

そうして仕上がった丸刈り。良い。清々しい。丸刈りの、髪型がない、という感覚が、手荷物が減ったように快かった。私にとって髪型は荷物だったのかもしれない。

次に髪型に大きな変化があったのは大学入学を機に東京に行く直前。高校3年生の夏に野球部を引退して以降、ほとんど同じ長さで伸びていく野球部同期たちの髪がまたほとんど同じタイミングで切られて、ほとんど同じ髪型になる。それを数回経た先で、私はある髪型を理想とした。伊勢谷友介さんや長瀬智也さんのような、ワイルドな七三分けだ。髪が伸びたらぜったいこれにしよう。そう思って上京直前、宇都宮の美容室に行った。写真を見せながら、これにしたいんです、と言う。

「おー。かっこいいっすよね」。了解なのか感想なのか分からない返事をもらって散髪が始まった。銀のはさみが銀に光る。はさみの構造にいくつかある直線が、美容師の手で適切に動かされることによって曲線を見せる。音もいい。初めからそうすることを決めていたような潔い音がキンッ、シリッ、キンッ、シリッ、と繰り返される。鏡の中の自分と目が合う。顔の上を囲っている髪型に美容師は何かしらの方向性を見出しているようなのだけれど、自分にはそれが分かるようで分からない。アラーム用の針と短針長針を別のねじで回す目覚まし時計のように、今まさに変化する髪型にぴったり合う自分の顔がないか、歯車の噛み合わせを確かめる気持ちで探す。するとだんだん飽きてくる。自分の顔に。大体この範囲の顔しか選択できないんだな、と思う。そう思って以降はわざと目を開けたり、わざと目をつぶったりして、どちらかといえば音の方をかんがえる。その頃おぼえたての「アメカジ」という言葉を吹き込んで膨らませたと私が思った空間の広がりに耳を転がすようにして、今ここにいる、と自分の所在をたしかめる。仕上がった髪型を自分でプレゼントと思えるように少し未来の自分に頼む。

「ワックスつけますか?」あっ、はいお願いします。慣れない返事になったけれど、ここは却って慣れてなさを見せてしまった方が誠実に見える気がしてそうする。美容師がワックスを手に取る。手の熱をそこに込めるように、ねにねにねにねにワックスをひろげる。どつかれた、と、かすった、の中間くらいの強さで、切られたての自分の髪に美容師の手が来る。どつきかすりどつきかすりを繰り返して髪が立ち上がったり曲がったりする。えっ今よかったのに、の髪型を何度も経由して美容師のイメージが具現化されていく。後頭部の髪を、滝を束ねるように整える。その動きなんですか、と聞きたくなるけれど、鏡の中でただただ小さく圧倒されて、わざと目をつぶってやり過ごす。

「はーい。お疲れ様でしたー」。マッサージ?とも思える強さで肩を叩かれて目を開ける。眠っていた訳ではないけれど、眠っていましたよと言われたら眠っていたことにしてもいいくらいの眠ってなさ。おっ。なんか、ふわっとしてる。「ちょっと短めのニュアンスで」。鏡の中に鏡が現れてそこに自分の後頭部? たぶん。が映る。「シチサンって実は結構長さ必要で。ちょっと足んないかなって感じだったんで、伸ばしつつ様子見れたらですかねー」。はい、ありがとうございます。半分くらい理解して半分くらい理解しない。えっと、この長さでさっきの画像みたいな髪型っぽくする方法とかってありますか?「んー、まあジェルとか使ったら若干ニュアンス近づくかなって感じっすね」。ジェル? ジェル、ジェル……。美容師の直情的な話しぶりが心地良くなってきて、ジェルを覚えて帰った。

「君は髪にジェルをつけすぎてるから、ジェルとか? いやでも一応音楽サークルだから、ジェルに一番近い音楽っぽい言葉……ジェロ? ジェロ。うん、ジェロいいんじゃない?」。サークルの先輩が言った。そういう軽薄っぽさをあえて演出しつつ、本当はやさしさでそうしてくれているのだとなんとなく分かったし、実際やさしくてその先輩のおかげで友達ができた。ジェロというあだ名を呼び飽きた人たちがジェロニモと呼び始め、みんなからジェロとかジェロニモって呼ばれるし芸名にしちゃうか、と、鈴木ジェロニモを名乗り始めた。鈴木ジェロニモは髪型の名前だ。

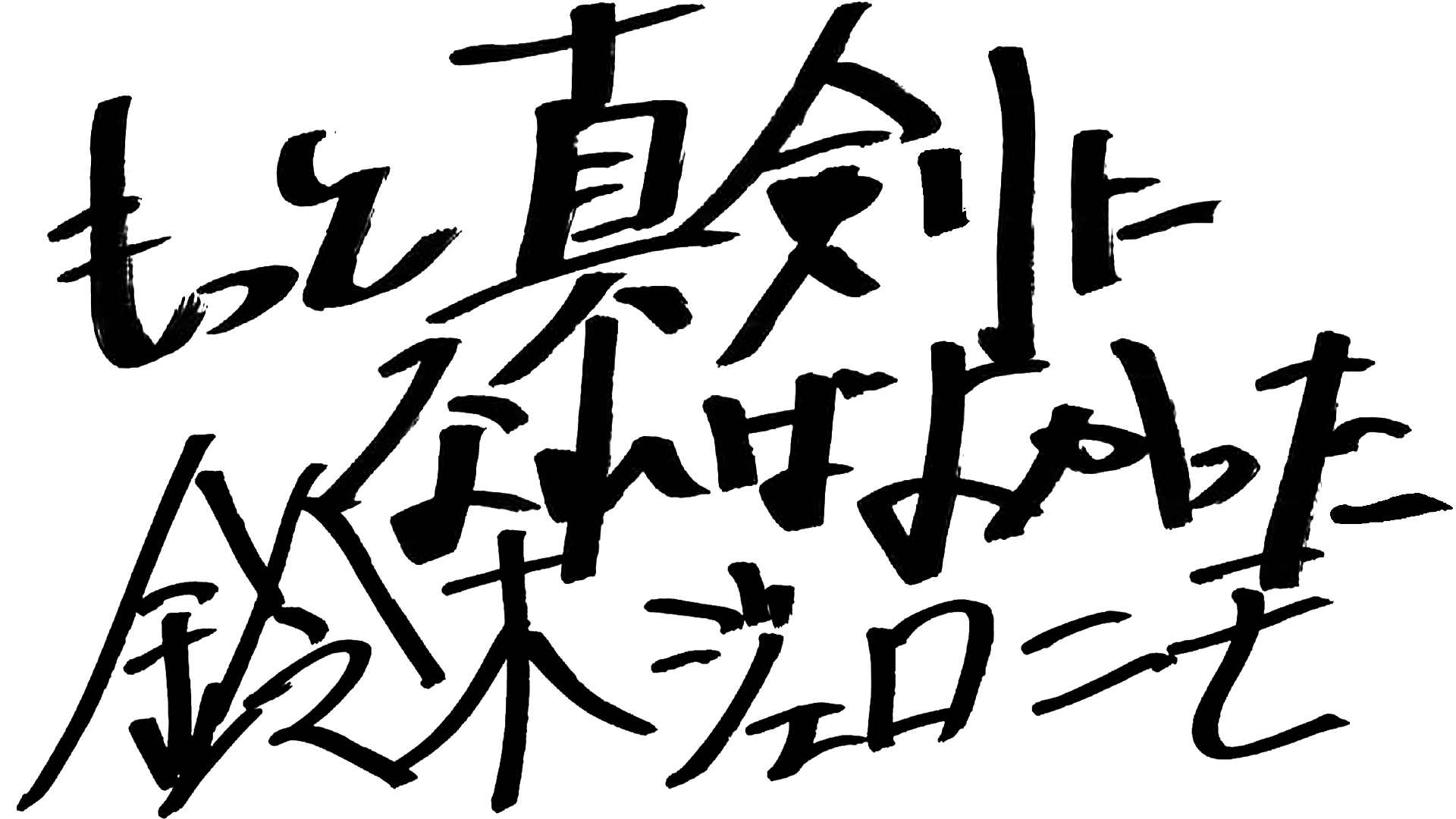

髪型に真剣になっても仕方がない。やさしい人が覚えてくれたらそれでいい。