9.ロストケア(前田哲監督、2023)

前田哲監督の10年越しの労作というべき『ロストケア』だが、試写で見損なったので、公開2日目に劇場で観た。ただ、そのあと振り返ったとき、細かい点で、気になった箇所があったので、昨夜、もう一度観に行った。それには、3月24日の朝日新聞夕刊に載っていた北小路隆志氏の評に、「検事の頭を撫でる画面外からの手は、本当に母親のものなのか。手放しで感動すべき場面が帯びる不気味さ……」と書かれているのに、あれ、そうだったっけ? と疑問符を突きつけられた思いがしたことも関係していた。

映画を観た人は誰しもが感じることだと思うが、斯波という介護士を演じる松山ケンイチが、凄い。わたしは、横浜聡子の『ウルトラミラクルラブストーリー』(09)以来の松ケンのファンだから、よりそう思うのかもしれないが、それとまったく異なる本作での彼の眼が凄い。といって、相手を射すくめるような強い眼差し、というのではない。むしろ、逆なのだ。透明というか、敢えて何も語りかけない、むしろ相手を受け入れつつ拒絶するような眼差し。それがあるから、斯波を問い詰める長澤まさみ演じる検事・大友の強い眼が際立つのである。

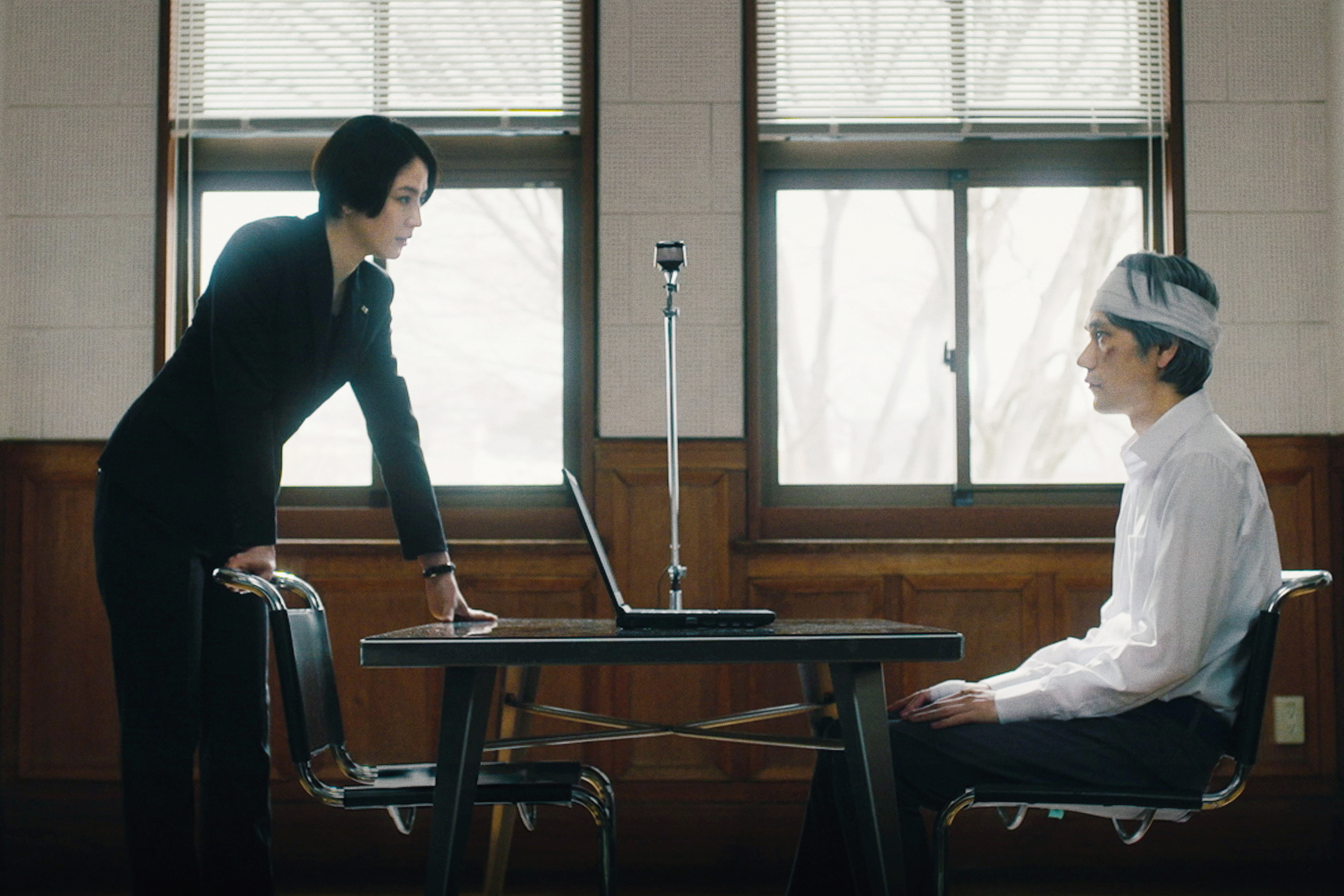

被疑者・斯波と検事・大友の対決する場面が、この映画の見所というか、白眉であろう。実際、日本映画で、このように、被疑者と検事が正面から対峙するシーンが描かれたことはない。裁判が出てくる映画は幾つもあるし、刑事が犯人とおぼしき人間を尋問する場面もあるが、このような正面切ってのバトルはない。むろん、それは、原作に拠るものだろうが、原作では男の検事だったのを、映画で女性にしたのは、成功だった。

実際、長澤まさみは、毅然とした立ち姿で、まさに法の番人らしい正論で、斯波を責めながら、彼が展開する論理と、その背後にある現実に想像を巡らすうちに、相手に引っ張られていく姿をよく現していた。

この二人の対決を通して浮かび上がるのは何か? 介護の問題と言ってしまうと違う。やはり、斯波が語る、この社会には穴があいている、ということだろう。穴に落ちてしまえば、どうにもならない。身動き出来ず、死ぬか生きるかの瀬戸際で藻掻くしかない。穴に落ちたことのない人間には、それはわからない。というより、見えないのだ。その意味で、これは、社会問題ですらない。介護の問題は、いろいろ語られる。ヤングケアラーという存在も、ある程度、認知されるようになった。それらは社会問題として流通していく。だが、穴に落ちてしまった人間に、それは届かない。穴は、自己責任といった言葉で埋められてしまうからだ。ここで、われわれは、まず心得るべきは、自助、共助であると強調して、公助を後回しにした、前総理大臣のことを思い出してもいい。大友検事が口にする、「家族の絆」というのが、この共助に当たるだろう。

斯波は、その穴に落ちていたのだ。脳梗塞から認知症を発症し、それが次第に悪化していく父親を介護するなかで。この一連のシーンが実にリアルに迫るのは、父親を演じた柄本明の力に拠るところ大である。はじめは、折り紙の飛行機を息子に飛ばしたりしていたのが、わけもなく暴れたり、小便を漏らしたり、徘徊して息子を狼狽させ、足を骨折してからは寝たきりになり、ボケも進行していく老人の姿を、柄本明は、まさにそのものとして表現しているのだ。それは、ほとんど演技を超えた肉体として存在している、と言ってもいいだろう。

父親にかかりっきりでバイトも出来ず、三度の食事もままならなくなった斯波が、生活保護を申請する場面がある。だが、そこでは、お父さんが病気でも、あなたは働けるでしょうと、職員に一蹴される。劇場用のパンフレットで、武田砂鉄氏は、このシーンに触れ、窓口の人は、想像力がないのではない、想像しようとしないだけなのだ、と書いている。その通りではあるが、それ以上に、大阪などでは、生活保護を受けさせないように仕向けた職員を、よくやったと上司が称揚するという話を聞いたことがあるから、実情は、すでに職員個人を越えて暗黙の制度になっているのかもしれない。穴は、こうして塞がれ、見えなくさせられているのだ。

斯波は、一時、正気になった父親に殺してくれと懇願されて、ニコチンを注射して父を殺す。それは、彼にとって、苦しむ父を救う行為であった。介護する者も介護される者も、共に落ち込む地獄のような日々。穴の底から手を差し伸べても、引き上げてくれる手はない。それどころか、そうなったのは、自分のせいだろ、自分でなんとかしろ、と突き放される。そこでは、確かに、死は救いだ。そこで斯波は、殺人に手を染めることになるが、それが出来ない者は、共に死ぬ心中を選ぶかもしれない。

むろん、といって、殺人が許されるわけではない。だから当然ながら、斯波は法廷で裁かれ、死刑になるだろう。それでも彼は、大友検事に向かって、家族の絆は、呪縛でもあると問いかける。家族の絆という美しい言葉は、それによって人を縛り、同時に、そこで苦しむ者たちを覆い隠しているのではないかと。これに対する言葉はない。だが、大友は、その行為を決して容認しなくとも、彼女なりに斯波を理解している。

それが示されるのは、最後に、大友が、刑務所に斯波を訪ねるシーンだ。そこで彼女は、幼い頃に離別した父のことを語るのである。このシーン、両者を隔てるアクリル板に、二人の顔が、時に並びあい、時に向き合って映るアップのショットで通しているのが、とても良かった。大友は、そこで彼女が父に対してした仕打ちを告白するのだが、それは、ほとんど、自らが告発した者に向けての懺悔に似た思いを抱かせる。

彼我には絶対的な距離がありながら、なお、通じ合うものがある。前田哲って、優しいなあと、改めて思った次第である。

ところで、わたしが一回観て、気になった箇所だが、その一つは、斯波が、取り調べを受ける発端になる、介護されていた老人が死んだ家で、介護センター長も階下に倒れて死んでいるという事件で、斯波とセンター長、どちらが先に家に入ったのか、はっきりしないと思ったからだ。

そして、もう一つは、斯波の介護ぶりに心酔し、彼に憧れる若い女性介護士が、斯波の行為を知って絶望して去るのだが、その後、一連の事件を報じるテレビの映像が流れる風俗嬢の待合室らしき部屋で、手前にいる娘が、彼女らしいと見えたのに、確信が持てなかったためだ。

いずれも、二度観て、よくわかった。ついでに言うと、北小路さんの、検事の頭を撫でる画面外の手、というのは、とりあえずは記憶違いで、施設にいる藤田弓子の母が、娘である彼女の頭を撫でるのは、ちゃんと画面内に映っていた。とはいえ、彼の記憶が間違っていて、わたしのそれが正しいというわけではない。観る者にとって、それが望ましくあるように見せてしまうのが、映画なるものの魔力であるからだ。

それはさておき、前田哲監督十年越しの『ロストケア』は、世に言う社会問題としてさえ浮上しない「穴」の存在を見事に描き出した労作である。まずは観るべし!

- 『ロストケア』

- TOHOシネマズ日比谷ほか全国公開中

- 出演:松山ケンイチ、⻑澤まさみ、鈴鹿央士、坂井真紀、戶田菜穂、峯村リエ、加藤菜津、やす(ずん)、 岩谷健司、井上 肇、綾戶智恵、梶原 善、藤田弓子/柄本 明

- 監督:前田 哲 脚本:龍居由佳里、前田 哲 原作:葉真中顕「ロスト・ケア」(光文社文庫刊)

- 2023年/日本/カラー/114分

- 配給:東京テアトル 日活

- 公式ホームページ:https://lost-care.com

- ©2023「ロストケア」製作委員会

近時偶感

といっても、何も浮かばない。山根貞男さんは亡くなるし、わたしとしては珍しく仕事が重なり、アタマがあちこちに飛んで焦点が絞れないのだ。仕方がないので、送られてきたばかりの集英社のPR 誌「青春と読書」を手に取る。ここでは、真っ先に姫野カオルコさんの「顔面放談」を読む。この連載が始まったとき、ファンレターを書こうと思ったくらい毎号楽しみにしているのだが、今月のタイトルは、「『無法松の一生』は阪妻版で」とあるように、4作あるなかで稲垣浩監督の阪妻版こそNO.1、美しいのである、と書いている。その良さについて書かれていることは、わたしのおぼろげな記憶に照らしても、ごもっともと肯いたのだが、そこで改めて教えられたのが、原作者の岩下俊作が、自身の『富島松五郎伝』という題名が、映画化に際して『無法松の一生』とされることを死ぬほど嫌っていたということだ。実際、一生を描いているわけじゃないしね。それと、阪妻版の良さを、むろん、阪妻の顔や佇まいにあるとしたうえで、吉岡夫人に扮した園井恵子のあの顔、あの「春の陽射しのような温かさ」にあると言うのである。それで、おぼろげな記憶を探っても詮ないので、キネマ旬報の女優事典を繙き、園井恵子の項を読みましたよ。そしたら、彼女が宝塚のスターであったこと、この映画を期に、映画界に誘われたが、舞台に拘った彼女は断り、1945年に丸山定夫の移動演劇隊桜隊に参加し、広島で被爆して15日後に亡くなったことを知ったのである。広島だぜ、広島。忘れてるだろ、キシダ!