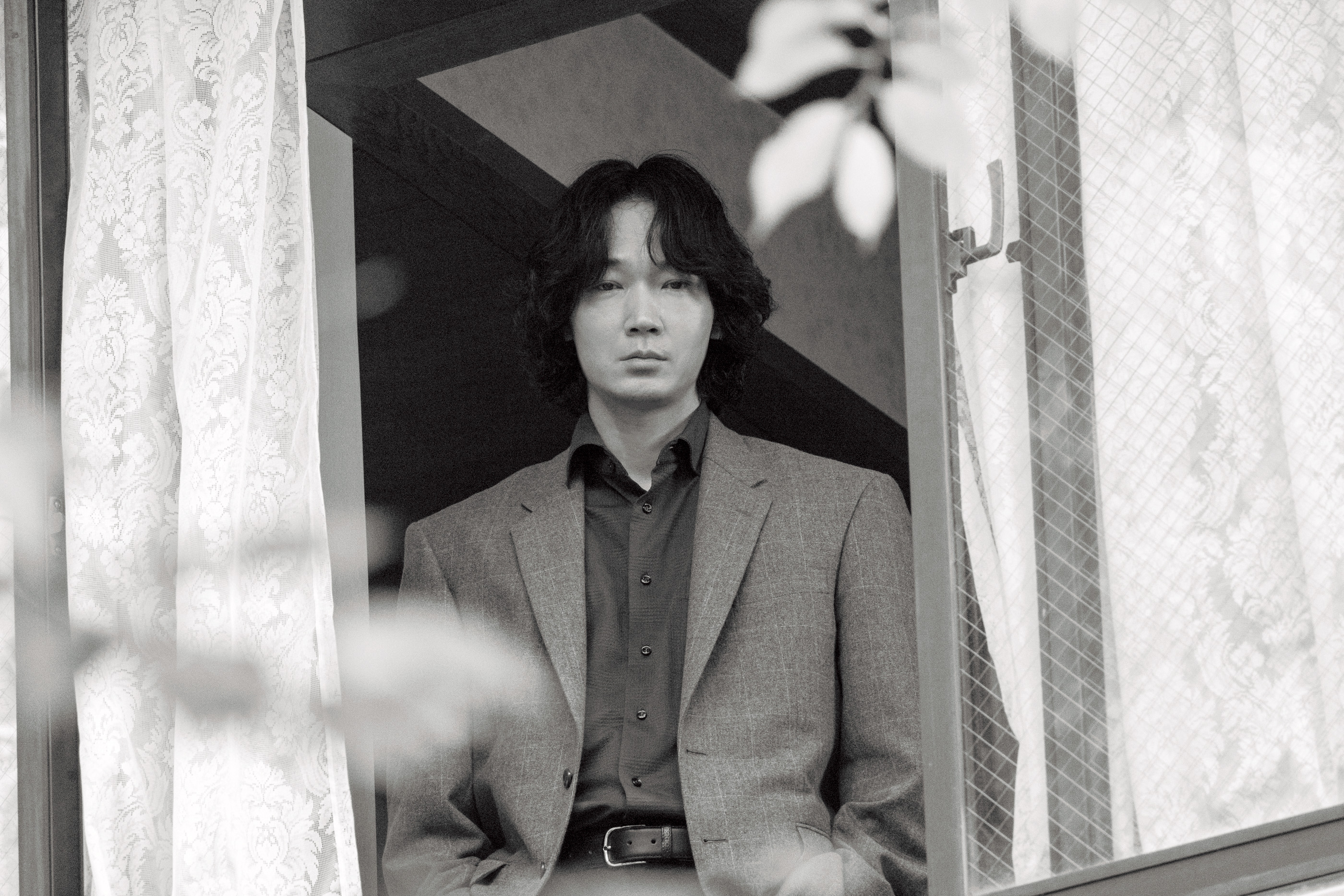

『星と月は天の穴』(荒井晴彦監督、2025年)

映画は、橋の上で始まって、橋の上で終わる。

だが、最初に観たときは、最後の橋のことをほとんど記憶に留めていなかったような気がする。それは、観たばかりの映画に、乗り切れなかったというか、どこか自分の感覚とのずれを感じていたからではないか。違和感というほど強くはないが、やや、それに近い感じ。それが何に由来するのか、あれこれ思い合わせてみると、綾野剛演じる中年作家の物言いにあると気づいた。

どこか上から目線で発しているような、偉そうな物言い、といってもいい。それに対して、キツく言ってしまうと、なんだ、このオッサンは、なんでも判っているかのような口ぶりで、と反撥する感じか。

なんで、このようなことを、作中の作家より40も歳上のわたしが思うかというと、1960年代の初め、こちらが二十歳そこそこの頃に、40、50のオッサンから、あれと似たような口ぶりで説教された記憶があるからだ。それが、心のどこかにひっかかって、なんの関係もない主人公に共感できなかったようなのだ。

だが、そのことは、裏を返せば、時代設定を1969年にしたこの映画空間においては、あのような口ぶり、物言いこそ、43歳の中年作家に相応しいものだったということになる。そのあたり、監督と綾野剛が、どのように演技プランを相談したか知らないが、よくやっているというべきだろう。

どんな映画に対しても、主人公の物言いが気になるというようなことはないのだが、本作に対して、初見でそれにひっかかったのは、こちらが、それだけ映画の時空に近さを感じていたからだと思う。そう思って、2回目に画面に接したときは、適度な距離を置いて受け止められるようになった。その結果、最後の橋の上での展開を観たときには、清々しい気持で拍手を送りたくなったのだ。それが、最初の橋の上とどう違うかは、これから観る人へのお楽しみとしておこう。

主人公の作家、矢添克二は、妻に逃げられてから10年、独身暮らしを続けている。そのなかで、千枝子という娼婦(田中麗奈)をセックスの「道具」として付き合っている。と同時に、肉体的なセックスと精神的な恋愛との関係を巡って自問自答を繰り返し、それを小説に書いてもいる。彼にとって、女の肉体は、まずは道具なのだ。彼の女に対する目線、物言いが、先に書いたように上から下へとなるのは、そのためだ。

だが、一見深刻そうな、この自問自答は、彼の自己意識のうちを経巡るだけで、そのような問いを抱く自己への疑いが欠落しているのだ。女を道具として扱えば、自身はなんら、そこからの跳ね返りを恐れる必要はない。無傷のまま過ごせるのだ。その歳で総入れ歯であることを知られる恥ずかしさを別にして。こうして彼は、自分を守り続ける。彼が自室に他人が入ることを極端に忌避するのも、そのためだ。自己保存の権化とも言うべきか。

とはいえ、彼ほど極端ではないけれど、男たちは、おおむね、そのような自己愛、自己保存に傾きがちである。それは、生来の男性性に由来するというよりは、男性優位の社会、歴史によって培われてきたものであろう。そのなかで、女たちは、男の欲求や欲望に応えるように強いられてきたのだ。

だが、そんな状況が、そのまま続くはずはない。それに対してはすでに、女たちがそれぞれの場面で声を挙げているのだが、本作の面白いところは、それを道具として扱おうとする男とのセックスを通して描き出したところにある。矢添克二には、すでに触れたように、セックスの道具として付き合う娼婦の千枝子がいる。これは、金銭を媒介にした関係だから、彼が欲するときに関わるだけで、なんの負荷もない(ようにみえる)。この娼館を仕切る女主人(宮下順子)に、可愛らしい16歳のコが入ったが、どうか、と勧められても、「使い慣れた道具のほうがいい」と千枝子を選ぶのだ。

彼には、ほかに、街を出歩くときの散歩用として連れ出す若い女もいるが、より決定的なのは、瀬川紀子(咲耶)という21歳の大学生の存在である。

彼が、たまたま入った画廊で、展示された皺を刻んだ仮面に見入る彼女の肩に赤い糸がついているのに気づき(アリアドネの糸か!?)、それを取ったことで言葉を交わし、車で彼女を送っていったことから、紀子との関係が始まる。

お茶よりお酒がいいと言う彼女に付き合い、車で送っていくのだが、その車中での出来事をきっかけにホテルに入って、彼女を抱くことになるまでの展開は、微に入り細を穿つようで、それこそ、脚本家の荒井晴彦が、舌なめずりするようにして書き込んだのではないか。

ともあれ、矢添にとって、紀子との出会いは、使い慣れた道具としての千枝子との関係とは違う新鮮さを覚えたとはいえ、相手は、所詮、20歳以上歳の離れた若い娘に過ぎないと、自身の優位性に疑いを抱かなかったようである。

紀子から電話がかかってくると、矢添は、どうしてわかった? と訊くが、紀子は、電話帳に載っていたと言う。娼館の女主人から電話がかかってきたときも、どうして知ったと問うのだが、こんなやりとりが2度も描かれるのは何故なのか? それだけ世間知に疎い彼の性格を示すためなのか。

紀子は、電話をかけてくるだけでなく、直接、矢添のアパートにやってもくる。だが、むろん、彼は、彼女が部屋に入ることを固く拒んで、外に出かけて行く。食事をして、ホテルで紀子を抱く。矢添としては、新しい道具を楽しんでいるくらいのつもりだろう。

しかし、それが2回、3回と回を重ねるうちに、いつの間にか主客の関係は逆転していく。紀子の欲望が、矢添の思惑を超えていくのである。彼女の肉体は、もはや道具ではない。自身の欲するままに振る舞う自由を獲得しているのだ。矢添の「道具」観の敗北である。しかし、それは同時に、自己意識で固まった彼自身をも解放したのではないか。

そして一方、それまで矢添から「使い慣れた道具」と見做されていた千枝子にも変化が訪れる。若い男から求愛されたのだ。彼女は、自身のこれまでの仕事が知られるのを恐れながらも、その求めに応じようとする。その行き先がどうなるかは不明だが、それでも、千枝子は自由へと一歩を踏み出すのだ。

性愛を巡る男の身勝手な思い込みは、女たちによって敗れ去るのだ。楽しげにブランコを漕ぐ紀子の姿がそれを象徴している。

- 『星と月は天の穴』

- 脚本・監督:荒井晴彦

- 原作:吉行淳之介「星と月は天の穴」(講談社文芸文庫)

- 出演:綾野剛 咲耶 田中麗奈 柄本佑 宮下順子

- 12月19日(金)テアトル新宿ほか全国ロードショー

- https://happinet-phantom.com/hoshitsuki_film/

- 製作・配給:ハピネットファントム・スタジオ

- 2025年/日本/R18+

- ©️ 2025「星と月は天の穴」製作委員会

近時偶感

トランプにアタマを撫でられ、米空母ではしゃいでいた新首相をトップとする政府が打ち出す施策は、ろくでもないものが目白押しだが、その極めつきは、「スパイ防止法」だ。尻の軽いチンケ右翼は、早速、「スパイ防止法に反対する奴はスパイだ」などと煽っているようだが、これが実現したら、どんなことになるか、想像してみたらいい。

戦前の治安維持法のことなど知らなくても、それを考える格好の例が、わずか3、4年前にある。

それは、2019年に始まり、日本でも最初のコロナ感染者が見つかった2020年から、2023年まで続いたコロナパンデミックだ。

感染者が増えるに従って、マスクの着用をはじめとする自粛要請が政府から出されたが、その時の状況を思い起こしたらいい。マスクをしないで通りを歩いていると、なんだ、こいつは、と睨まれるぐらいはまだしも、用心のために消毒をしながら店を開けている飲食店などは、どんなめにあったか! 悪罵を連ねたビラが撒かれるやら何やら、数々の脅し、嫌がらせを受けたのだ。

やっているのは、われわれの周りにいる、ごく普通の人たちなのだ。それが、おそらくは、この非常時に、なんで店を開けているのだ、けしからんと正義感にかられてやるのだ。そこには、この国に特徴的な同調圧力が働いている。皆がそうしているのに、お前は、なんで、それに従わないのかと、個人に怒りをぶつける。

日本では、たんなる自粛要請でさえ、こういったことが起こってしまうのだ。それが、法律になったら、どうなるか? 「スパイ防止法に反対する奴はスパイだ」という空気のもと、ごく普通の人たちが、反対は公言しなくても、ちょっと違うことを言ったりしたりする人を、彼奴はオレ達とは違う、スパイじゃないかと鵜の目鷹の目で探し出し、槍玉に挙げるようになるだろう。そこから、関東大震災における自警団のようなものが出てきても不思議ではない。

山本七平ではないが、その時々の「空気」が、日本人を動かし、同調圧力として働くのだ。「スパイ防止法」が出来てしまえば、コロナパンデミック時における自主規制どころではない、悪夢のような状況が繰り広げられるだろう。