15.『大奥浮世風呂』(関本郁夫監督、1977年)+α

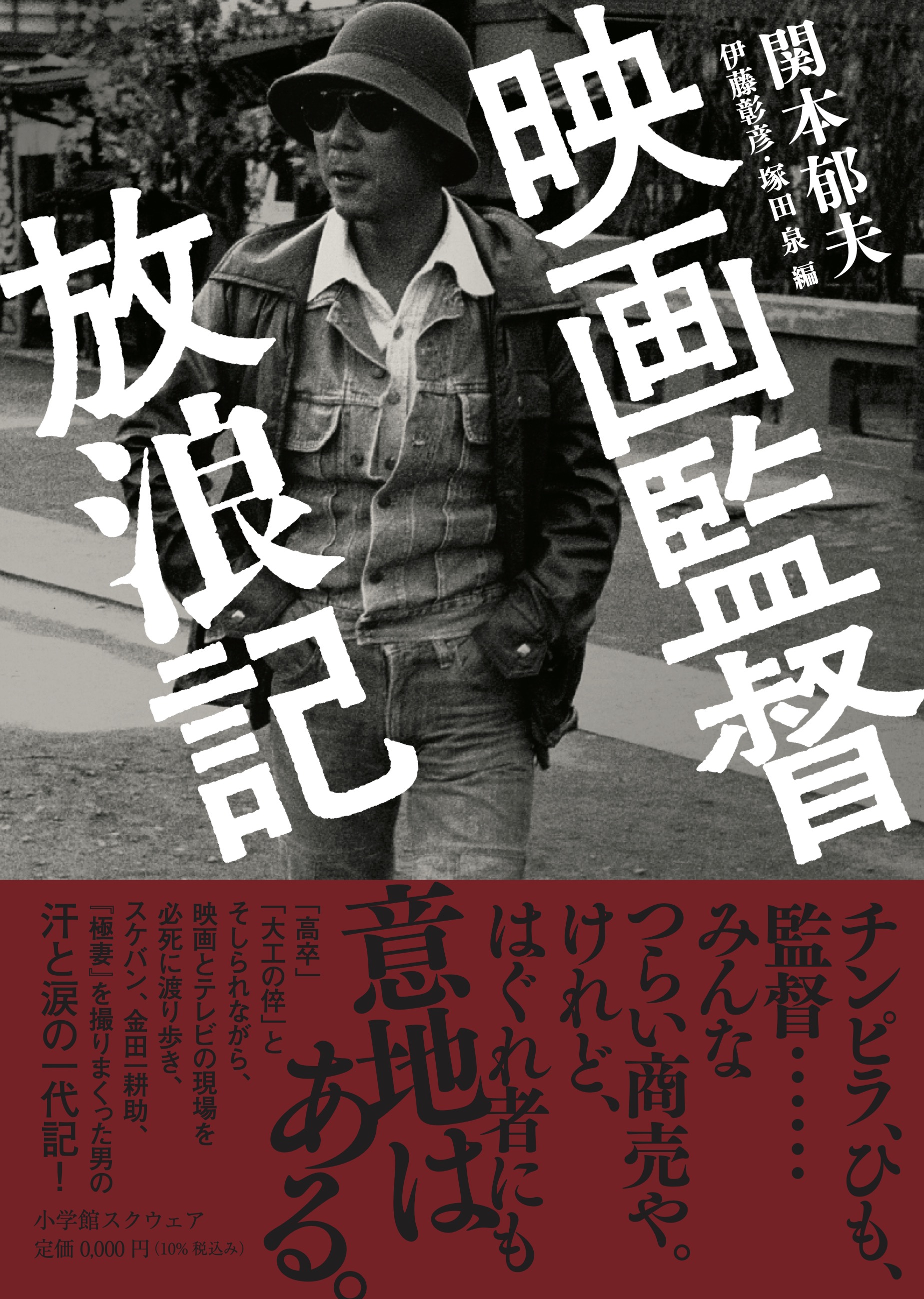

今年の6月、伊藤彰彦・塚田泉編集による関本郁夫監督の『映画監督放浪記』が刊行された(小学館スクウェア)。伊藤彰彦の序文によれば、本書は、1980年初版、2002年に改訂版が出版された、関本監督の著作『映画人(かつどうや)烈伝』(青心社)に、監督自身が、その後の40年にわたる人生を加筆した「増補完全版」だということだ。これが、500余ページに及ぶ大著ながら、スコブル面白い!

巻末に付された、作品目録(監督作および脚本作)を一覧すると、改めてわが不明を恥じるのだが、未見の作品が幾つもある。伊藤によれば、DVDやブルーレイ、配信でも見られない作品があるというのだが、見られるものだけでも見たい、という思いが募る。そんな願いが通じたのか、おそらく、伊藤彰彦の働きかけによったのだろう、ラピュタ阿佐ヶ谷で、9月17日から、「関本郁夫 映画人生タイマン勝負」と銘打たれた特集が始まったのだ(10月14日まで)。

行きましたよ、早速。それで改めて思うのは、関本監督は、東映で数少ない「女」を撮り続けてきた作家である、ということだ。それは、ご本人も「女性映画」の監督と自認されているのだが、ただ、これを言葉通りに一般化することには無理がある。世に、女性を主人公にした映画は腐るほどある。往時の松竹などは、その牙城といってもいいくらいだ。だが、そこで作られたメロドラマを、現在の視点で、それも今を生きる女性たちが見たとき、女性を描いたものとして素直に受け取られるかといえば、きわめて疑わしい。あんなもの、男にとって都合のいい女でしかない、現実の女は、そんなものじゃない、と言われても不思議はないだろう。

とはいえ、それを十把一絡げで切り捨てることに、生産的な意味はない。そこには、時代性があるからだ。ある時代の中で、それぞれの映画会社が、独自の色合いを出そうとして作った、さまざまの、それこそ玉石混淆の映画群を、とりあえず肯定的に受け止めるところから始めるしかないのだ。わたしが、関本監督を、東映という映画会社では数少ない、「女」を撮り続けてきた作家というのも、そのためだ。そこには、東映という映画会社が、基本的に「男」の映画を表看板とした会社であること、それを当然の前提としたうえで「女」をメインに立てた映画作りを関本監督に求めたのだ。

高校を卒業して18歳で東映に入り、美術部で大工作業に追われた後、助監督となり、大卒・高学歴の助監督が並み居る中から、監督として一本立ちするとき、関本監督が、望んで「女」の映画を撮ったのかどうかは、わからない。ただ、彼が、1974年に『女番長(スケバン) タイマン勝負』で監督として一本立ちする前、71年以後、脚本を書いた作品が、『温泉スッポン芸者』(鈴木則文監督、1972年)、『恐怖女子高校 女暴力教室』(同監督、同年)、『やさぐれ姐御伝 総リンチ』(石井輝男監督、1973年)など、「女」ものである点を見ると、会社の首脳陣は、関本は、女ものが向いているんじゃないか、と考えたとしても不思議はない。

スッポン芸者を別にすれば、そこで特徴的なのは、「女」を立てるにしても、暴力が不可欠、ということだ。これぞ、東映だろう。関本監督の第一作も第二作も、スケバンが主人公になるのも必然というべきか。それにしても、スケバンとは、懐かしいね。関本監督は、対立するスケバンに、タイマンをやらせ、それも汚れて濁った川に顔まで突っ込んだ闘いをやらせるのだから凄まじい。やるほうの女優も女優で、エライ! いまどきの若い衆は、スケバンといっても、何それ、だろうな。みんな妙に温和しくなってしまって、そのくせ、ストレスが溜まると、いきなり通りがかりの人を刺したりする。長いスカートを翻し、肩で風をきっていたスケバンのほうが、健康だったな。

閑話休題。 わたしが、今回初めて見て、ぶっ飛んだのは、『大奥浮世風呂』だ。脚本は、前作の『好色元禄(秘)物語』(1975年)と同じ田中陽造。関本監督と田中陽造とは、相性がいいのではないか。こちらも快作で、ひし美ゆり子演じるお夏と橘麻紀演じるお七という、対照的な姉妹による男遍歴を描いているが、彼女たちの出自を被差別の村とした設定は、おそらく関本監督から出たのではないか。というのも、伊藤彰彦が前々から指摘しているように、「極道の妻」シリーズの最高傑作ともいうべき関本監督の『極道の妻たち死んで貰います』(1999年)で、東ちづるが演じた女を、賀茂川沿いの被差別集落の生まれとし、いまはないその一帯を画面に収めているからだ。これに続く、関本監督お得意の水中での女の闘いが展開する名場面が忘れがたいが、この作品については、後に触れよう。

話を、『大奥浮世風呂』に戻せば、こちらは、ピラニア軍団の志賀勝が主人公だから、『好色元禄(秘)物語』のような、押しも押されぬ「女映画」とは、些か趣が異なる。ただし、旗本の奥方とナニしているかと思えば、その亭主に追われ、命からがら逃げ込んだ由緒正しい寺で、若く美形な僧を犯そうとする住職(わたしが好きな汐路章)を殺して僧体になる志賀勝の、それこそ出たとこ勝負の遊び人を動かしていくのが、松田英子演じるおこよという女なのだから、物語の大枠としては、「女映画」といえるだろう。

主なる舞台は、タイトルにある大奥だ。おこよが、その容姿を認められ、渡辺とく子演じる粂村というお部屋様の部屋子になったところから大きく動き出す。粂村は、将軍の寵愛を受けて懐妊したひろみ麻耶扮する初瀬を堕胎させたい。それに知恵を働かせたおこよが、いまや僧体で柳全と名乗る志賀勝を、将軍様お手つきの上﨟(じょうろう)専用の便所に忍び込ませ、用を済ませる初瀬の開いた股に蛇を絡ませようと図るのだ。蛇を女の股に、というのは、『好色元禄(秘)物語』にも出てくるから、関本監督、蛇が好きなんじゃないか。

ことは首尾良く運んで、初瀬は堕胎したばかりか、狂って将軍を脅かし、将軍も不能になる。それを回復させようと、ソープランドもかくやという浮世風呂が登場するという次第。便所から大奥の部屋に上がった志賀勝がひげ面のまま鬘をかぶったり、おこよが男を取り戻した将軍に抱かれて、見事、懐妊。だが、難産の末、生まれたお子の種は、実は、柳全のもの、と、いまはの際のおこよが遺言。その瞬間、壁に大きく印された菊のご紋、間違い!、葵のご紋に大きく光が当てられるのには、思わず笑った。

なにより良いのは、おこよにせよ、志賀・柳全にせよ、彼らに上昇志向めいた動機も、それと裏腹の反逆心といったものも、少しも付与していないことだ。彼らは、その場でやるべきことを軽々とやってのけ、いともあっさり大奥の秩序を吹き飛ばしていく。大奥の便所に溜まった糞尿を汲み取りに来た連中と共に外に出た柳全が、将軍から切り取った一物を放り投げると、鴉が咥えていく。その、なんとも痛快な顛末に、笑いと共に、快哉を叫んだのは、わたしだけではないだろう。

それにつけても、1980年代以降、このように、下手な理屈や観念を吹っ飛ばすようなアナーキーな活力に満ちた映画が絶えてなくなったのは、どういうことか? まさか、スケバンの消滅と共に、映画界がエネルギーを失ったというわけでもあるまいが。

ここで改めて、関本監督が「女」の映画に賭けた手腕が端的に示された例として、『極道の妻たち 死んで貰います』を振り返っておこう。ここでは、組織の跡目を継ぐべき第一人者たる夫が獄中にいる高島礼子演じる久仁子を中心に、恩義や利害が絡む二人の女の関係が細やかに描かれているのだ。一人は、久仁子に引き立てられ、彼女所有のビルにあるクラブのママ、東ちづる扮する飛鳥、もう一人は、関本監督の『東雲楼(しののめろう) 女の乱』(1994年)で見事な演技力を見せた斉藤慶子演じるしのぶだ。しのぶは、組内の投票で次期組長候補となった半沢(原田大二郎)の妻だが、いささか単純で脇の甘い半沢を、時に叱咤しつつも支える腹の座った姐御である。

この三人の女たちで、キィになるのは飛鳥だ。彼女は、半沢と愛人関係にあるが、久仁子が、組の資金繰りのためビルを競売にかけるというと、自分の利害も考え、それを半沢に伝える。と、半沢が、ビルを落札する。久仁子が、そのことを飛鳥に問い糺そうとして、訪れるのが、賀茂川辺りだ。いまはない被差別集落を背景に、久仁子に恩義を感じながらも男に惹かれる飛鳥と久仁子が、川に飛び込んでの格闘を演じる、本作屈指の名場面がそこに展開する。

飛鳥は半沢に情報を流し、彼の心を掴んだと思うが、思わぬしっぺ返し受ける。彼女の部屋に半沢がいるところに、組員が警察沙汰になったというしのぶが来て、彼を促し、ワードローブから服を出して男に着せて出て行くのだが、その間、二人は、飛鳥に一瞥もくれないのだ。その一部始終を無言で見つめる飛鳥=東ちづるの、所詮、自分は、男が望むときにしか相手にされない女かと、絶望を胸に抑え込んだような表情が素晴らしい。監督は、ビルから出て行く二人を窓から見つめる飛鳥をも捉えているが、高田宏治の緻密な脚本を生かした、関本監督ならではの「女映画」の面目躍如というべきだろう。

関本監督唯一の自主製作映画『およう』(2002年)を見にいかなくちゃ。

- 著者:関本郁夫

- 編集者:伊藤彰彦・塚田泉

- 四六判・並製

- 本文512ページ

- 定価:本体価格4,500円+税

- ISBN978-4-7979-8130-8

- 2023年6月発売

- 小学館スクウェア刊

- 特集上映「関本郁夫 映画人生タイマン勝負」@ラピュタ阿佐ヶ谷

- 公式HP:http://www.laputa-jp.com/laputa/program/sekimotoikuo/index.shtml

- 上映中。10月14日(土)まで

- 上野さんの文にあった『およう』が10月4日(水) ~7日(土)まで上映されます。

近時偶感

今年は、1923年の関東大震災から100年ということで、災害についての話題とともに、改めて、往時における朝鮮人、中国人の虐殺についても光が当てられている。わたしが学生の頃読んだ現代史資料などでは、もっぱら、朝鮮人が放火しているとか、井戸に毒薬を投げ込んでいるといった風評に煽られた自警団が、朝鮮人と目をつけた人たちを殺し回ったということが主だったが、近年の研究では、それが、震災後の9月3日に、当時の内務省警保局長の「朝鮮人は各地に放火し……爆弾を所持……鮮人の行動に対して厳密なる取締を加えられたし」という電文によって、各地の朝鮮人狩りが始まったということが、明らかにされている。その文書の所在も確かめられている。

ところが、政府側は、一貫して、記録がない、の一点張りで逃げ回っているのだ。彼らは、それですむと思っているようだが、その結果が、わたしの嫌いな言葉で言えば、「国益」に重大な損害をもたらすことに、まったくアタマが回らないようなのには、いまさらながら呆れる。外国からすれば、一国を代表する政府が、自分の都合の悪いことは、記録がないとか、知らないと居直っているのを見れば、まったく信用ならないと見做しても不思議はない。そんな政府が、原発から放出する水を、安全に処理してありますといったところで、誰が信用するか! そんなことに首相お得意の「一定の理解」を示すのは、大甘な日本国内だけのことだ。